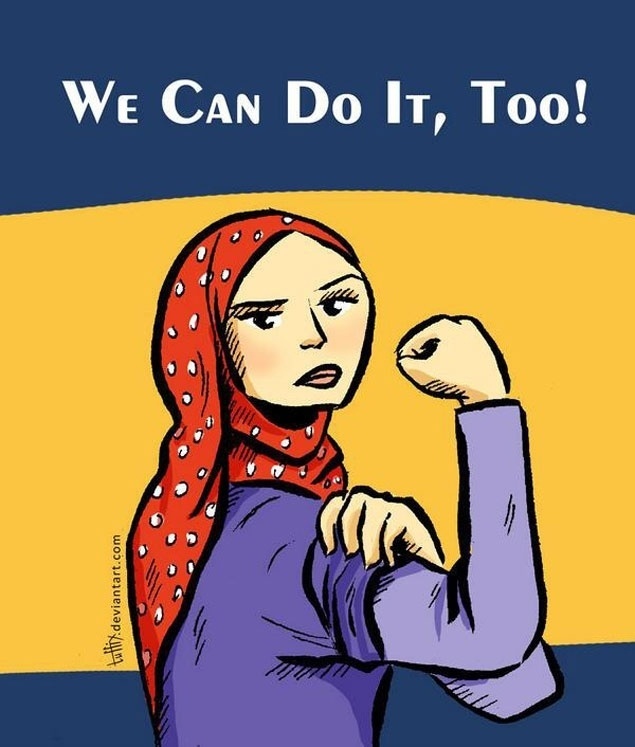

法国人Mariame Tighanimine和Attika Trabelsi是两个在西方文化中成长的穆斯林女性。她们都是移民家庭出生,毕业于精英学府,口才好,踌躇满志。在很多人生选择中,头巾扮演了不大不小的角色。成年后,一个选择摘下头巾,一个选择戴上头巾。这和宗教有关,也涉及女性的选择。背后则是个人意识、社会共识和信仰自由的博弈。

从宗教层面,以穆斯林头巾为话题的辩论和纷争已经不少了。这次,我们希望从女权角度,让这两个穆斯林女性聊聊自己,以及她们的选择。

摘下头巾

Mariame Tighanimine

1

Mariame是巴黎一个创业公司的合伙人,她讲话亲切,很热情,但说一不二,是个极有掌控感的人。还没见面,我就有这种感觉。电话里,她说见面可以,但有件事不能问。为什么决定取下穆斯林头巾,她不想讲,“这个太私密”。

去年五月,她成为一个“光着头”的女人,怪怪的。现在, “光着头”的新鲜感还在。

我见到的Mariame,大眼睛,粗眉毛,板寸头发,一身牛仔休闲装,看上去酷酷的。她二十九岁,面容姣好,不喜化浓妆,但特爱捯饬自己,出门前总是打扮美美的。

因为现在“光着头”了,一般人看不出她来历,马格里布人?拉美来的?西班牙或意大利人?还是个混血儿?她姓Tighanimine,和父母出生的村子同名。Tighanimine村位于摩洛哥西边,离大西洋很近。

但有一点大家不会再忽视了,她是个女人。

我们坐在巴黎八区的一个酒吧里,店员小哥称她“小姐”(Mademoiselle),她笑嘻嘻地纠正说是“女士”(Madame)。她是一个订了婚的女人。以前么,“只是个戴头巾”的。

可Mariame之前戴的头巾,颜色也鲜亮好看,其实挺时髦的。怕我不信,她掏出手机亮出照片。只见宝石蓝的头巾和西服上衣,蛋黄色T恤,纯白色过膝长裙和隐约可见的鲜红色鞋子,那天阳光也好,浓墨重彩当间,她笑得可真灿烂。

摘下头巾,她花了五年时间,想了很久,也等了很久。开始时,一天不戴,第二天赶紧戴上。后来戴发箍或各种帽子,有贝雷帽,也有大盖帽,可以看到一小撮头发。摘下来是一点一点儿的事,就像拔河比赛,断断续续,没法彻底。

有时她把丝质方巾一折,往头上一搭,前面系个结,整一个奥黛丽·赫本在老电影里的经典扮相,特有范儿。这么走在大街上,有人会停下来,说“好美,你怎么弄的?”赞美她的姑娘不少是金发碧眼的,这点让Mariame特骄傲。

但她长了一张阿拉伯人的脸(她其实是柏柏尔人),也会碰到刻薄的,问她这是爱美啊,还是宗教标志。

2016年五月,她去了新加波,那里又热又潮湿,她干脆帽子也不戴了,反正在国外,不认识谁,也没人认识。连续十天,她在大街上“光着头”,回到法国后,便不再戴头巾了。“你看,有时候不要想太多。”她说。

“新加坡,棒极了!”这句话,她说了两遍。笑眯眯的,让人过目难忘。

Mariame在Facebook上贴出“光着头”的照片前,还是有些担心。她之前办过网站,社交网络追随者不少,之间也常互动,突然放了一张不同的照片,她想知道网友的反应。

“这么说挺傻的,但大家留言说我好看。”底下的评论里,没有侮辱的话语,甚至也没人指出她不戴头巾这个变动,似乎她贴的是张很普通的照片。这么说太乐观,因为当然也有人转发,点评说“太可惜了,她迷失了自我,希望真主能够拯救她”。

2

不戴头巾,也有烦恼,每次出门都得打理头发,她想把头发弄卷,但到时又得抹各种护发用品,可讨厌了。她干脆剪了短发,图个方便。

除了上班见客户,晚上锻炼打拳击,她还在写书,讲的是自己作为一个法国移民后代的故事。她正好写到这一章节,名字就叫“过渡”,人本身没变,但还是从一个阶段过渡到了另一个阶段。

Mariame的人生变故不止这一个。她曾在巴黎十大读社会学,为读博做准备。这样一个学术女,如何转型成为一个小小的“商界女强人”?这还是要从头巾说起。

2008年那会儿,她在上学,正考虑同导师谈谈读博的事儿。当时姐姐从建筑学校毕业,但一直找不到工作,面试时,听到最多的便是,我们可以给你工作,但你得把头巾摘掉,出于原则,她都拒绝。但长期失业在家,她快疯掉了,心想别人不给工作,那就只能自己创业。

Mariame本想好好读书,课余给姐姐搭把手,但和博导的会谈改变了她的职业规划。

博导是个女的,听到Mariame说要读博,挺高兴,一直觉得这个学生成绩好,人又聪明,但只有一个条件:摘掉头巾。听到这句话,她好像看透了什么,有些大彻大悟——她不管做什么,结局都一样。

即使博士毕业,她仍是个戴头巾的,依旧找不到工作。

她有时会想,如果出生在一个富裕家庭,戴不戴头巾或许不成问题吧。她看到很多中东妇女,特有钱,来到巴黎,在旺多姆广场购物,整个脸都被蒙住,也没听说有哪个名店曾把她们赶出去的。“反正在这个社会,只要你有钱,你就被保护。”她感慨说。

法国法律禁止任何人在公共场所把脸蒙住。

记得2014年在巴士底歌剧院,一名中东游客戴着全罩面纱,坐在最前排听歌剧,被台上演员注意到,工作人员中途把她请走。这件事在法国媒体引起不少喧嚣,剧院负责人回应说,歌剧传递宽容的理念,赶走客人总是件令人不怎么愉快的事。

她中途肄业,和姐姐创立了网上女性杂志——“头巾和城市”(Hijab and the City),名字受到美剧《欲望都市》启发,讨论性、婚姻和宗教各种话题,读者多西方文化中成长的穆斯林女性。

2011年,她合伙创立了公司——Babelbusiness,帮助个体创业,不仅对创业者提供专业指导,也会为他们同大企业牵线搭桥,扮演了“教练”的角色。

3

在一篇博客里,她记录了第一次“光着头”的职业会晤:

“和之前一样,我准备了所有的文档;和之前一样,我穿着戴头巾时经常穿的职业套裙装;和之前一样,我活力满满。面前的男人,白皮肤,四十多岁,典型的投资商和高管的模样,估计是巴黎新创企业投资生态圈的老手。

我也不是第一次见这种人。之前,除了我的企划,他们一直在评论我,问’你家是哪儿的?你从哪儿来?你怎么考进这所学校的?我很喜欢郊区!你是摩洛哥人?我刚去了马拉喀什,那儿的古斯古斯面特好吃。我去过郊区,就一次。挺好的,但其实我有些害怕车被砸!你认识这个女的么,黑人,特漂亮,也是93省的,创立了一家服装品牌!’他们一点都不了解我,却说这些没头没脑的话,好似我们特别熟似的。

这次,我头上没戴东西,没什么能够转移他们视线了吧,我开始做演示,那男的,看我的眼光特猥琐,还说了些对女性不敬的话,这跟我们的主题没一点关系。我本来想挥起拳头,冲他脸打过去。想想算了,最后拿起东西立马走了。”

她认识的男性,同样去见这名投资者,却从没遭到如此对待。

第一次,她意识到日常生活中的男女不平等。之前或许也有,但面对种族歧视或阶级差异时,她太过敏感,反而忽视了其他细节。第一次,旁人开始把她看成一个女人。“之前好似,我连一个女人都不是。”

在男女不平等的语境中,她的女性身份觉醒。但是,“被”觉醒的这种方式“让人非常不安”。

Mariame身上标签太多。移民后代、郊区长大、家境一般、宗教信仰特征明显,最后还是个女人。说起这些,她哈哈大笑,无奈背后,现在更多了些坦然吧。那她是个女权主义者了么?答案似乎没那么绝对。

女人可以很暴力。一次,大街上有个女的冲Mariame吐口水,说“滚回你们伊朗去”。她那时戴着头巾,回话说:“这位女士,我不是伊朗人,法国才是我的家。”

她在法国出生,会讲柏柏尔语,但母语是法语,思维方式也是法国式的。比如“毛病特多,热衷发表意见,整一个事儿精”,她打趣说。

女权是什么?她觉得这个词儿被滥用了,因为法国很多女权人士排斥某些群体,特别是戴头巾的穆斯林妇女,仿佛她们不是女人,而是敌人,得把她们从水深火热中拯救出来。

4

在巴黎十大上学时,她一个朋友去上法律课,那天正好是三月八日,女老师很有名,担任研究生课程主任,说今天是妇女节,是全世界自由女性的节日,但仍有很多女性受到压迫,阶梯教室里竟然有戴头巾的,这简直是对女性的侮辱,太丢人了。

随即,教室里响起热烈的掌声。她朋友就是那个戴头巾的,二十岁的小姑娘,看到同龄人鼓掌,特难受,哭着逃走了。

Mariame自己也遇到过这种情况,社会课老师看到她,让她出去。她听了,笑嘻嘻地说,“你不开心关我什么事,我反正就要待在这里上课”。

她不是个任人欺负的主,但遇到这种事儿,也会很难受,只是希望表现得强大些,不能在别人面前流泪。

穆斯林头巾引发的争议几乎每天都在法国上演,有个新闻案例因其戏剧性,给人留下了极深的印象。

那是2015年2月,查理周刊恐袭后不到一个月,很多法国人尚未从悲痛中走出来。巴黎十三大一名保险法资深教师去上课,看到班里坐着一个戴头巾的女同学后,拒绝“在’查理周刊受袭’事件后,还要给戴头巾的人讲课”。

法国法律禁止小初高学生戴头巾,但允许学生在大学课堂上戴头巾。校方没有接受这名老师的做法,最终以歧视为名,将其暂时解职。

Mariame说每人戴头巾的理由不一样。去问十个人,可能有十个不同的答案。

她戴头巾,出于宗教信仰,但也没想着说要保护自己,不让别的男人看她。成年之后,她试图解释背后的原因,“我觉得自己跟其他人一样,但大家老说我跟别人不同。我想反正我都跟别人不一样了,那我就戴上头巾给你们看。有时候,我想跟全世界作对。”

说到这,服务员小哥端上我们刚才点的饮料,但搞混了。“我长得样子像是喝酒的,但不是,哈哈。他以为我喝酒,你喝软饮,哈哈哈。”现在,少有人从她的外貌猜测出她的过往和身份。

她曾是别人眼中的“被压迫妇女”。但她当时戴头巾是自愿的,属于个人选择,这个解释让些女权人士很难堪。

“这挺矛盾的,她们希望戴头巾的穆斯林妇女实现解放,但却要把她们从大学里驱逐出去。你想,一个所谓’被压迫妇女’会主动去上大学么?大学是求知和交流的场所。我去上学时,发现了整个世界。”她说。

所以,她不确定自己是不是女权主义者,但坚决支持平权。各种层面的平权。她最见不得别人受欺负。有次坐火车,旁边一个阿拉伯裔小哥怀疑罗姆小孩试图偷他钱包,便要抽他,Mariame看在眼里,对邻座说,“他就是一个孩子啊。”她不明白,同是法国社会被歧视阶层,大家怎么也相互“残杀”。

但有点她很确定,自己绝对是个新时代女性。

戴上头巾

Attika Trabelsi

1

2017年1月5日周四晚,24岁的Attika要干一件“大事”。她很镇定,一直告诉自己,绝对不能掉价。

20点55分,190万法国观众坐在电视机前。他们要看“政治节目”(Emission politique),这栏目每次请个政治人物, “折磨”她/他三个小时。看名字就知道是纯政治,但节目组备足了冲突的料,特有戏剧效果,收视率极高。如果“吐槽大会”严肃点,再严肃点,大概就是这个模样。

Attika作为“公民嘉宾”,对峙的主咖是位“过气”的大佬——法国前总理曼努尔·瓦尔斯(Manuel Valls)。他多次抨击穆斯林头巾,极为强硬,比如头巾等同于对“女性的奴役”。这名法国中年白人男性政治家曾说:“我们要帮助你们实现自我解放”。

“Attika Trabelsi,法国高等师范大学(École normale supérieure)毕业生。企业家,曾创立出售摩洛哥手工艺品的网上公司。同时在Lallab协会很活跃,该协会致力展现穆斯林女性多元化。”主持人介绍说,她是穆斯林,也是女权主义者。

那晚,她戴了条墨绿色头巾,上衣也是墨绿色,蓝色牛仔裤,配上一双深棕色牛津鞋。坐在那儿,落落大方。她直视着坐在对面的前总理,说道,“听到你说的这些话,我感到被侮辱了,特难受。”不知怎的,提到“侮辱”或“难受”两个词,她总会试着挤出一些笑容。

因为头巾,她在生活中遭遇不少歧视,被银行禁止进入,或被陌生人莫名质问。在她看来,前总理的言论,为这些歧视正名。“女性可以自由选择,想怎么穿,就怎么穿。”她说,从这一层面来看,戴头巾和裸露胸部的象征意义,一个样。

我是这190万名观众的一员,第一次听到有人将女权和头巾联系在一起。在主流话语体系中,穆斯林女性都是受害者的形象,出现在别人的表述中。我们很少听到她们自己的声音。

“所有人都在谈论我们,政客也好,媒体也罢,但没人给我们讲话的空间和机会。”她也很清楚,这节目请她去,出于收视考虑。社交网络时代,语言暴力凶猛,她把自己暴露在舆论场,有危险。“但这是一个机会,一个(表达)平台”,Attika早有心理准备。

节目结束后三周,三个匿名推特账户每天给她发女性断头的照片,说“这就是你们这种女权主义者给伊朗带来的后果”。每天早晨都这样,她一醒来就看到血腥照片。“我当然强烈谴责这种行为。作为穆斯林女性,我只是呼吁个人自由,每个女性都可以去选择。”她不明白,这些人为何如此恶毒。

也有不少陌生人写信给她说,“我的女权观点还停留在六十年代,拼命地讲女性解放。我曾反对女性戴头巾,将她们排斥在外。听你辩论后,我意识到,自己的女权主义想法如此不宽容。”

Attika说她谈的是穆斯林女性,更是所有的女性。女权主义应该是包容的,“每个女性有权选择她喜欢的方式”。

她选择戴上头巾,感觉自己活得更好了。但有时人们会跟她讲,这是落后的表现。

2

我们约在巴黎十二区的“协会之家”(la maison des associations)见面。

怎么看,Attika也同“落后”不搭边。高材生,长得美且踌躇满志。那天她戴的是蓝色头巾,露出脖子的那种,有点长,左边搭下一截出来。她人很瘦,穿着特有腔调:白色丝质衬衣、黄色碎花细围巾、蓝黑色碎花裤子、黑色皮质凉鞋、脚指上涂了鲜红的指甲油。一看就知道她是个爱美的姑娘。

一次她去法国地缘政治学院(Institut Français de Géopolitique)面试,当时打算申请这里的硕士研究生。面试官老师问她,“你戴着头巾,以后打算干什么呢?”听到这话,她特别想说,这关你们什么事,看我的经历和能力就好,干嘛问这样的问题。

事实上,她特别温顺地回答,装幼稚说:“跟其他人一样啊,给人打工或者创业?呃……我不太明白你的问题。”顿时,面试官特别尴尬,又说“嗷,你没有问题,你戴着戒指了么。”

Attika当时戴着一个银质的戒指,有点伊朗风格。一个德高望重的老师能说出这样的话,她感到震惊。“他意思是说我不是那种戴黑色头巾的姑娘......或是我长得好看,戴头巾也没事。”面试官的第一个问题,已经很不得体,第二个问题更是有些歧视女性的倾向。她想,天呐,怎么这样。

Attika是勃艮地(Bourgogne)人,高考结束那年她18岁,刚成年,来巴黎读书,开始戴头巾。之前,她不戴,但也戴。就是说,她去清真寺,会戴头巾。她一天要做5次祷告,也会戴头巾。

来巴黎前的暑假,她去了希农城堡(Chateau Chinon)的伊斯兰研究中心学习。两周时间,她都戴着头巾。来到巴黎,便没再摘掉。她说,“这不是一蹴而就的事儿。”

很多女孩,年龄很小未成年,家里人也会要求戴头巾。Attika说这是伊斯兰教发展的“怪象”,跟穆斯林世界的“父权”现状相关。

一直以来,伊斯兰世界的智者都是男性,他们一代又一代,阐释文本。对可兰经的解读也是男性的解读,“父权”就是这么一点点形成的。

在法国,头巾引发的争议越来越多。在大学能不能戴头巾?在公司可不可以戴头巾?去年的“布基尼”风波闹得沸沸扬扬,成为一窥现代法国社会矛盾的一个切口。当时我想,如果我一亚洲人去法国沙滩,穿上青岛大妈的“脸基尼”,警察会来问我话么。

头巾和宗教相关,但也是女性穿搭,这是个略带私密的问题。关于这个话题,我不知如何谈起,有些支支吾吾,知道不管问什么,总会有些突兀。

Attika主动向我讲述她戴头巾的原因。

“我这么说很奇怪”,在一个“光着头”的女性面前,她这样开场来试图获得我的认同,“戴着头巾,仿佛我戴着伊斯兰的价值和理念。”“当我做一些不太好的事情时,头巾提醒我,Attika,不行,你是个有价值观的人,必须做出榜样。你是一个戴头巾的女性,你代表了伊斯兰,你必须做出榜样。”

另一个原因,和她女权主义者身份相关。“在法国戴头巾的穆斯林女性,大家觉得她们都是被压迫的。她们待在家里,看孩子。我做出这个选择,希望打破偏见。作为一个戴头巾的穆斯林女性,我可以在很多层面做很多事情。”

3

目前她在一家名为“Cap ou pas cap ?”的公民环保协会担任项目总监,此前在联合国项目支持下,曾合作创立一个促进国民教育的协会,名为Solidascension。

她在工作之余,同丈夫合创手工艺品网购公司——Fez Online,从摩洛哥进货,在法国卖。去年七月,他们到摩洛哥旅游,看到当地手工艺品美妙,但却只是依赖旅游业,同时好多年轻人失业,才萌生开公司的想法。她的所做所想,总有些公共利益的东西在。

问她为何对参与公共生活和协会如此感兴趣?她说:“分享和互助,为了帮别人达成所愿。我希望离开人世时,能看到这个世界比我出生的时候要好一些。”这是宗教里讲的,也是父母教她的。

她在法国高师学习地缘政治,主攻国防方向,昔日的同学,大多在联合国或法国国防部工作。做外交官一直是她的梦想,如今她在一家协会工作,想想还是有些不甘心。看到同学的境遇,她觉得自己应该更有野心,“就算是戴头巾的穆斯林女性,也要有追求和野心。”她希望,以后能在国际事务领域工作。

在法国,国家具有中立性(neutralité)。一个戴头巾的穆斯林女性,不太可能成为外交官。因为她不能既戴头巾,又成为国家的代表。Attika很清楚这点,但这也是没办法的事。说到这里时,她苦笑了一下。

法兰西共和国的中立性是“政教分离”(laïcité)法律中的一条原则,即国家不得资助或雇佣任何宗教及相关人员。1905设立的这宗法律同样规定,共和国应该保证各种信仰自由,在不损害公共利益的前提下,自由行使信仰的权利。

在法国,挺多人都不大清楚这点。Attika给我讲了她如何被银行禁止进入的亲身遭遇。

时间回拨到2015年“查理周刊遇袭事件”之后几个月。Attika回到勃艮地家,去银行办业务。她摁了办事处门口的按钮,等待银行工作人员开门。摁了又摁,门还是关着。她不明白,看到门口贴的通知,才恍然大悟,上面写着:“进入银行前,需要摘下头巾(dévoilé,也有露出脸的意思)”。“我就是这样啊,大家能看到我的眼睛,我的鼻子和我的嘴。”Attika很委屈。

她一直摁,一直摁。最后有个女人出来对她说,你不能进去,因为你不是光着头的。Attika说这么做违反法律,但这女的仍坚持。后来她威胁说要告银行,门才打开。

人心惶惶,这跟当时恐袭后时间点有关,但她“跟所有法国人一样,面对恐袭,很痛苦。”偏见战胜常识,她有时反问自己,到底生活在怎样的一个社会。

4

说到底,个体很难理解他者。这时候,萨特的那句话,“他人即地狱”,总可以派上用场。

作为一个“光着头”的女性,我不假思索,问她,“社会压力这么大,有没有想过,摘下头巾,说不定生活会更轻松?”和很多东方人一样,我对宗教信仰,总有一种务实、投机式的解读。

Attika从没想过。

她觉得戴不戴头巾是个人选择,也与信仰有关,是很深刻的一问题,若仅仅因为外在原因摘掉,自己也会觉得委屈。可大家总是对她们说,快呀,摘下头巾,生活会更简单的。

她身边很多朋友,为了找工作,摘下头巾。上班“光着头”,下班再戴上。但这么做后,她们并未因此有多开心。想起来都说,“靠,那(“光着头”的)真的不是我。”

“可能不戴头巾,不是一个引人关注的举动。但在这些女性内心,有种无法释然的难受在。”Attika说。

压力是双重的。

“一种是主流社会压力。你摘下头巾,大家说,太好了,你做了一个正确的选择。你被解放了似的。他们会把你当成借口对其她人说,你看,她就摘了下来。因此你也可以做到。”

摘下头巾,社会认为这进步积极;戴上头巾,社会认为这落后负面。社会认同“间接能够调控女性的意愿。”Attika说。

另一种压力,来自族群。“穆斯林群体认为,戴着头巾,代表了某些东西。一个女性戴上头巾,是一种选择,也是宗教层面的‘达成’。”摘下头巾,别人肯定会问她为什么。和戴头巾一样,Attika不希望大家老来问她为什么,到底为什么。

她说,“戴上摘下,问题性质都是一样的。”

她举了帕斯卡尔赌注的例子,这名法国哲学家拿上帝存在打了个赌,如果上帝存在,你信仰上帝,就赢了赌注;如果上帝不存在,你也不会损失什么。得出的结论便是,信仰上帝,无论如何,总不会吃亏的。

“可兰经里讲了戴头巾,我信了,觉得生活特美好。有人也说,古兰经没这么讲,戴头巾非常落后。讲或没讲,我的生命都有了意义,没什么可担心的。”

她采用“他者”的逻辑阐释自我,希望“他者”能明白。

“不要来解放我们,我们会自己搞定的。”她说。语气里仍是那种一如既往,满满正能量的愤怒。

原文刊登在澎湃思想市场:

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号