7月24日,第70届阿维尼翁戏剧节正式落下帷幕。戏剧节每年7月举办,时至今日,已经70岁了。在过去的二十天,阿维尼翁化身“世外桃源”,男女老少从各地赶来,每天心无旁骛地看戏、讨论争辩、喝酒聊天,暂时忘记柴米油盐和琐碎的生活。此时此刻在这里,仿佛一切都轻如鸿毛,重要的只有“石头、天空、夜晚、节日、民众和文本”——半个多世纪前,戏剧节创始人让•维拉尔(Jean Vilar)用这六个物件总结戏剧节,道出它的精神和气质。

汽车行驶在阿维尼翁圣拉萨尔达环城路上,右手边是罗纳尔河,左手边是古老的环城城墙。“这是个没有颜色的城市”,我脱口而出。回想起来,我对这个城市的第一感官印象竟是如此。说它没有颜色,不够准确,只是城市太古朴了,到处都是千年历史的石头建筑,浅白色“侵占”了视线,颜色冲突不及想象中来得热烈。

作为地理坐标,阿维尼翁是个尴尬的存在。戏剧节比城市本身有名。一度我认为,它位于西边的布列塔尼,而非南法。从某种意义上说,戏剧节总监奥利维耶·庇(Olivier Py)比阿维尼翁社会党市长西西尔·艾乐(Cécile Helle)的影响力要大。每年7月份,城里各类商贩的营业额占了全年总额的50%以上,说庇有呼风唤雨的本领,亦不足为过。

汽车转弯,进入圣米歇尔路,海报渐渐出现,右手边是里昂信贷银行式的现代建筑,左手边还是古老的环城城墙。两种不同的建筑风格以如此决绝的方式“对峙”,历史和现实的视觉冲突被这座城市放大。这仿佛是个隐喻:墙内墙外,不同天地,戏剧节到来,热闹总是墙里面的,没人关心墙外的单调和寂寥。

于是,我来到了阿维尼翁,沉浸于只有“石头、天空、夜晚、节日、民众和文本”的戏剧世界。

“石头、天空、夜晚”下的露天戏剧美学

阿维尼翁对露天戏剧美学有种近乎偏执的追逐,每逢戏剧节,不少教堂的庭院化身剧场,以天为顶,别有风情,算是阿维尼翁戏剧节的一大看点。

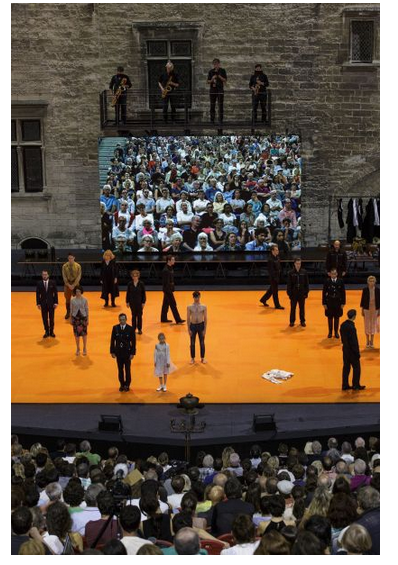

最有名的要数教皇宫的荣誉廷,它长宽均为1800米,背景是堵30米的石砌高墙,蔚为壮观,2000名观众齐聚一堂,观赏戏剧节的重头戏,想来是件极具仪式感的事情。

荣誉廷宗教和历史元素太过浓烈,骨子里透着“神圣”、“神秘”之感,某种程度上看,和戏剧高贵、纯美的特质有契合之处。一部戏能在荣誉廷上演,这本身便是一个事件、一项殊荣,如果评论又恰好不错,导演算是平步青云,从此步入世界级大师的行列了。

比利时戏剧人伊凡·范·霍夫(Ivo van Hove)执导的《被诅咒者》(Les Damnés)作为开幕大戏,今年受邀在荣誉廷演出。这本是意大利导演维斯康蒂的一部电影,讲述二战前,在国家社会主义意识形态宣传下,一个体面的钢铁资本家家庭如何同纳粹政府合作,并走上自相残杀、家毁人亡的故事。如今,欧洲极右民族主义政党在各地攻城掠池,令人唏嘘不已。传统价值观如何被颠覆,这部戏对于现世有借鉴意义。

每逢戏剧节,荣誉廷也是各类政客的“角斗场”,明年大选即将吹响号角,各路候选人纷至沓来,借阿维尼翁宣传自己的文化政策。共和党的少壮派布鲁诺·勒梅尔(Bruno Le Maire)和老将阿兰·朱佩(Alain Juppé)都来这个南法小镇露了一小脸。若非7月14日尼斯发生惨剧,法国总统奥朗德和总理瓦尔斯也曾计划“现身”观赏《被诅咒者》。

除了荣誉廷,位于荒郊野岭的布尔彭采石场 (Carrière de Boulbon)也值得说道说道。它距离东北边的阿维尼翁城有十几公里,这里本是个废弃的采矿场,1985年英国戏剧导演彼得·布鲁克(Peter Brook)在戏剧节期间推出剧作《摩诃婆罗达》,寻到这块宝地,称它是“没有历史和艺术累赘的处女地”,后来采石场成为戏剧节御用“根据地”。

今年,法国年轻导演让·贝洛里尼(Jean Bellorini)在这里推出自己的新剧——《卡拉马佐夫兄弟》。从市中心到采石场挺远,戏剧节特别安排了班车,目的地名竟然就是剧目名,这么萌的班车我第一次见,特激动。于是,7月13日我乘坐一辆开往《卡拉马佐夫兄弟》的班车,来到这个人间烟火气尚待发掘的地儿。

三面都是巨石山,崎岖不平。远处看去,上面有不少窄小的沟壑,暗影斑驳,夹缝中冒出些许植被。灰色做底板,绿色星星点点洒落其间,冷峻但不单调。舞台,灯光和观众席位都是临时搭建的。旷野之上,厕所、咖啡三明治店一应俱全,我感慨组织方想得可真是周到。如果从飞机上鸟瞰,此时此刻的采石场该是山丘河谷中一片奇特的“绿洲”吧。

十天下来,我看了8场In单元的剧,4部蹭的都是露天的场子。后来天气突然变凉,细心的组织方准备了毛毯,说夜间风大用来保暖。他们经验十足,69年的露天戏剧可不是白走过来的。

“节日、民众和文本”狂欢下的包容和开放

两场戏剧节,同一个节日。阿维尼翁戏剧节分In单元和Off单元,它们不是一个机构的不同分支,而是两个独立运行的组织。彼此价值理念不同,相互之间少不了较劲。戏剧推崇多样性理念,大家相聚,为了更好的相争,有时俩戏剧节相轻,不足为怪。

“正牌”阿维尼翁戏剧节于1947年诞生。二战后,百业待兴,创始人让·维拉尔野心勃勃,积极介入公共生活,执掌戏剧节二十年,致力打造“平民戏剧”、“现代美学”和“地方文化分权”,对后世影响深远。在他眼中,戏剧是项公共服务,“好比水、电和汽”。

1967年,一批戏剧人因反对建制派戏剧节排的戏单子,成立了Off单元。剧团来去自由,自费租场地演戏。他们贴海报、拉人气,在街上即兴表演,每天城里回响着四面八方的声音,一出欢腾派对的模样。今年共有1092个剧团自费租用剧场,带来了1416组演出,号称是世界上最大的戏剧节。

7月份的阿维尼翁是场流动的盛宴,放肆任性,没有禁忌。以前学戏剧,记得老师曾说,“舞台上没有禁忌”,当时没大理解,来阿维尼翁戏剧节In单元,看了大咖们推出的剧目,对这句话体会尤其深。以下面两部剧为例,可以一窥戏剧节的包容和开放度。

法国戏剧界新星于连·格斯兰(Julien Gosselin)今年带来了一部长达十二个小时的新剧《2666》,由智利传奇作家罗贝托·波拉尼奥的同名小说改编而来,这部剧以“文学和暴力”为主题,讲了五个故事。“十二个小时!”,我讲给别人听时,他们瞪大了眼睛,不敢相信,最后同情地看着我说,“加油”。其实从下午两点到午夜,并没有想象中那么难熬。整部戏也分了五场,每隔两小时,会有短暂的中场休息,充其量就是“你花同样的钱买了一份超豪华套餐”,同去看戏的朋友如此调侃说。

格斯兰延续了上部戏-《基本粒子》(Particule élémentaire)摇滚现代且惆怅怀旧的风格,他尊重原著,每个故事的题目都用字幕打出来,字体也同上部戏大同小异。每幕开头,都会用故事发生地的语言来上一小段,这时场里的观众只能狠狠地看字幕。第四幕尤甚,大家有一半的时间都在看字幕。我一点也不排斥阅读文本,甚至会有些代入感的欢喜,但坐在第一排,两个小时抬着头一动不动,酸痛的脖子还是会无声地抗议。格斯兰说,他知道这部戏会让戏剧节观众挺难受的,他们得付出些努力才行。“付出后收获的满足感也会不一样”,他解释说。

此外,西班牙艺术家安智利卡·里德尔(Angélica Liddell)2011年后重返阿维尼翁,推出剧作《我如何用这把剑?》(Que ferai-je, moi, de cette épée ),惊为天人,同时引发极大争议。她既是导演也是演员,踩着暴力美学和恐惧疯狂两个线索,重现日本食人魔佐川一政的故事。这部剧长5个小时,分三幕在卡尔莫修道院里上演。舞台肃穆唯美,背景上有三个拱形的门,其中一扇门上铺满鲜花,场上只有一个台架,里面有个浴缸。第一幕便是一名身穿浴袍的男人,走到台前,敞开袍子,赤条现身。五个小时里,赤裸的身体、歇斯底里的独白、黑色幽默里的吃人叙事、发情的章鱼和金发少女的舞蹈轮番上演。里德尔推崇荷尔德林、萧沆、三岛由纪夫和尼采,他们的影子也时隐时现。

这是我第一次看里德尔的剧,满心欢喜,有些观众看不惯里面的放肆不羁和颠覆,郁闷走掉,嘴里嘟囔着,“真是受够了”,但我在心里想,“你们可以不喜欢她的形式美,但怎会不喜欢里面那些任性邪恶又可爱的台词呢?”

里德尔说,当她第一次听到佐川一政在巴黎留学,顺便把荷兰女同学吃掉的新闻后,特别想来巴黎读书,也希望一个有文化、精致且感性的日本人以爱之名把她吃掉。“我没梦见自己在东京被吃,我梦见自己在巴黎被吃掉”,她歇斯底里地狂喊,场里的观众噗噗的笑了起来。

法国文艺杂志Télérama的主编也去看了,她非常生气,以维护女权为角度,写了一篇评论,大概意思是里德尔突破层层禁忌,直到让人作呕为止。没留一点情面。

但这就是阿维尼翁戏剧节,不和谐的疯狂音调太正常了。总会有些独一无二的东西,时不时挠挠你的好奇心。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号