有人说,当代艺术史可分为两个阶段:毕加索前和毕加索后。巴黎大宫艺术馆在2015年10月7日至2016年2月29日举办“Picasso.mania”展,15个展厅里悬挂着412幅作品,100幅画是毕加索的,而另312幅则出自其他78名艺术家之手,其中有中国艺术市场宠儿-严培明和曾梵志画的毕加索肖像,也有鼎鼎大名的波普艺术家安迪·沃霍尔和大卫·霍克尼等人向大师的致敬之作。不容错过。

严培明第一次与毕加索“相遇”时16岁,在上海,见到的是《双手交叉的女人》。这幅画诞生于1902年,是毕加索“蓝色时期”的著名作品,他整个人被画家用笔之简洁且构图之有力所震撼。1980年,他来法国后,去了蓬皮杜当代艺术中心,第一次见到毕加索真迹,随后只要去美国,便到纽约现代艺术馆逛,总忘不了去瞧一下“矗立”在那儿的《亚威农少女》。

如果你到巴黎大宫美术馆去看“Picasso.mania”展(中文被译为“我为画狂”),在导览器上按数字2,便会听到以上这段解说词。

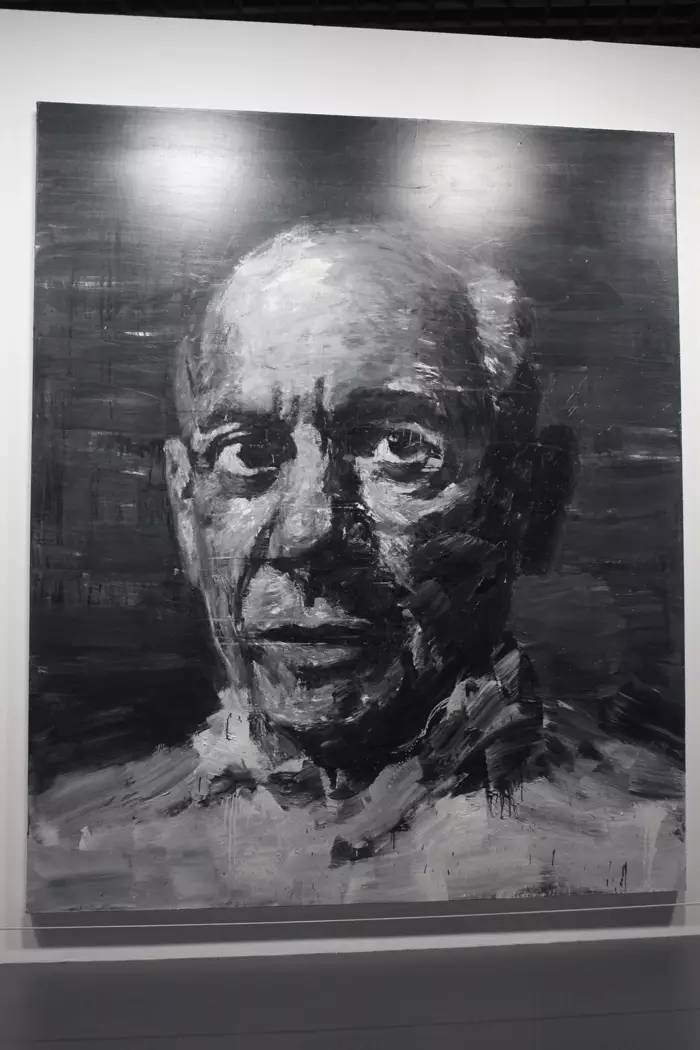

一张毕加索巨幅黑白肖像图,色调冷峻严肃,极具严培明鲜明的个人特色,悬挂在第二个展厅的显眼处,画里的毕加索双眉微缩、目光坚毅,极为和善平静,但仍给人一种宝刀未老的感觉,他像是在思考,又好似在打量着旁人。

(严培明笔下的毕加索)

这位上海闸北区出生、在法国成名的画家此前接受采访时曾提到过自己对毕加索和德库宁的欣赏之意,但解释说他向大师们致敬的方式不是师从,而是用黑白颜色去舍弃他们的风格。

他与毕加索的缘分不止于此。2009年2月11日到5月18日,严培明在巴黎卢浮宫德农厅(Salon Denon)举办名为《蒙娜丽莎的葬礼》的画展,此前在此展出的是《阿尔及尔女人》主题展,正是毕加索向德拉克洛瓦同名作品的致敬之作。

严培明画作旁边,曾梵志笔下的毕加索则是另一种风格:他以卡通形象示人,穿着鲜红色西装,目光充满杀气,脑袋上方有几些杂乱线条,活脱脱一个“战士”的样子。这位在当代艺术品市场上极为卖座的中国明星画家也说过,除浪漫主义画家、德国表现主义流派之外,塞尚(Cezanne)、毕加索(Picasso)、流行艺术和中国传统画家都对他有所影响。

(曾梵志画的卡通毕加索)

在西方的当代艺术体系里,这可能是毕加索诸多中国“门徒”里最知名的两位。

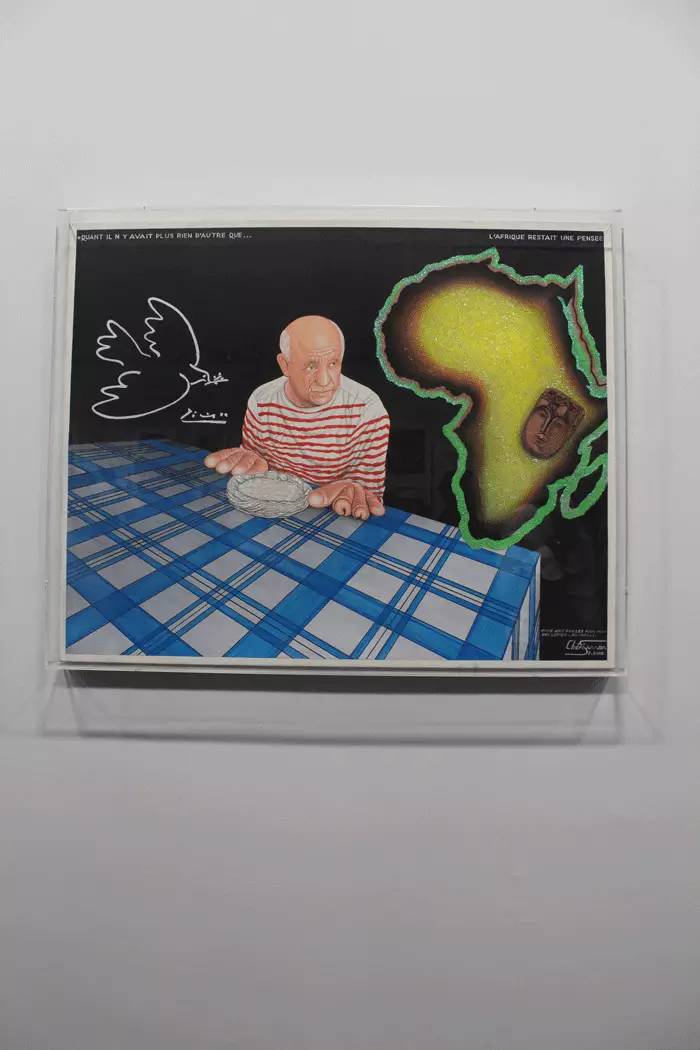

不仅在亚洲,在非洲同样可以找到毕加索的“弟子”,刚果金的当代艺术大咖Chéri Samba笔下的毕加索便被放在中国艺术家画作旁边,这个毕加索,夹在和平鸽和非洲大陆图形之间,大陆之上摆着一个木制面具,或暗示非洲雕刻艺术对这位立体主义大师曾产生过深刻影响。

(刚果金的当代艺术大咖Chéri Samba笔下的毕加索)

在这一墙角有限的空间里,非洲、中国、毕加索——一个奇怪的组合,策展人在宣传册上不忘以此为噱头,强调“从非洲大陆到中国,这些画像恰体现了几十年来毕加索这个名字几乎成为当代艺术的代名词”。

确实,毕加索看似同亚非两洲交集最少,而若能证明他的影响可会泽当代艺术的边缘地带,更会证明前者的普世意义。

`

`

(展览入口处的大屏幕,艺术家包括Agnès Varda和Jeff Koons在内的艺术家诉说他们眼中的毕加索和毕加索对他们创作的影响)

说到展名为什么叫Picasso.mania,这要追溯到1959年5月11日毕加索接受采访时和记者的一段对话。

“你还会继续画很长时间么?”

“对,因为这对我来说是一种嗜好”

那时他77岁,和最后一任伴侣——33岁的雅克丽娜,居住在戛纳著名的“加利福尼亚”别墅中。

问者无心,答者有意,让人想到一句很中国的台词,类似电影《霸王别姬》里说的,“不疯魔,不成活”,但新浪潮女电影人阿涅斯·瓦尔达则认为毕加索和工作保持了一种近乎爱情的互动关系,而并非“嗜好”如此简单。

(毕加索和小他40多岁的最后一任伴侣雅克丽娜在一起,在毕加索死后,她自杀身亡)

毕加索属于这样一类艺术家,感情生活如同西班牙斗牛士挥舞的红布一般热烈,但他去世后最后一任伴侣自杀而亡,子嗣多年陷入遗产争夺战;政治上他作为法共最忠诚的党员同志,积极“介入”公共生活,他最著名作品要数《格尔尼卡》,描绘了时西班牙内战中纳粹德国受弗朗西斯科·佛朗哥之邀对西班牙共和国所辖的格尔尼卡城进行了人类历史上第一次地毯式轰炸,毕加索从此被世人称赞“以画笔为武器”;艺术上他天分超群、多产(一生共创作了6万幅油画和雕塑),同样善于推销自己,且骨子里也有一种看透人世和生死的清醒。

他的女儿玛雅今年快80岁了,坐着轮椅过来为展助兴,提及小时和父亲一起生活的囧事,有次她趁父亲休息,便调皮,在门上贴了一张小纸条——“天才在睡觉”,这让毕加索大动肝火,咆哮道:“别人说这些蠢话,我能忍受,但自己的女儿怎能如此荒谬呢?我不是天才,我是我自己。”

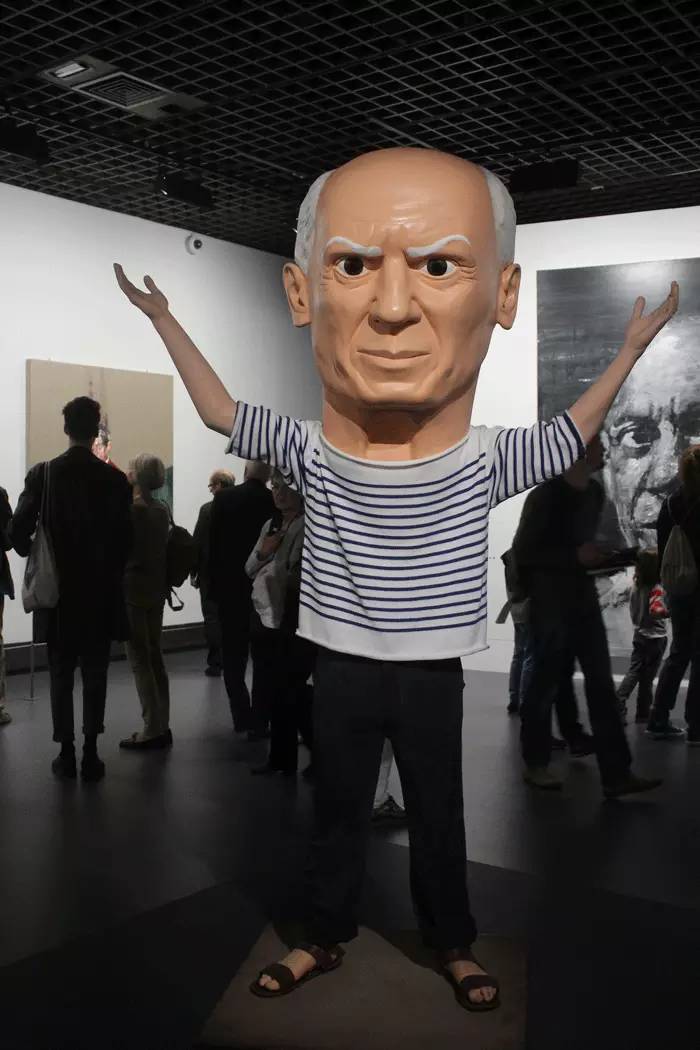

15个展厅里悬挂着412幅作品,其中100幅画是毕加索的,而另312幅则出自其他78名艺术家之手,不仅有顶顶大名的波普艺术家安迪·沃霍尔和大卫·霍克尼等人向大师的致敬之作,也有视频装置用来展示毕加索如何影响一代代电影人的审美的。如果你有心,根据里面的主题和线索,完全可以写一篇名为《浅谈毕加索对后世艺术家创作的影响》的论文了。

(Jeff Koons作品)

展览以时间和主题为轴,观者可循着后世艺术家的眼光,重温毕加索的各个创作阶段,因此若用“毕加索和他的门徒”为展命名,或许更能体现其精髓。

2009年,大宫曾举办过一场名为《毕加索与其师从》的展,大获成功,共接待了不下78万参观者,如今的这场可谓续篇,借毕加索这一金字招牌,算是打了一场事先张扬的大“胜仗”。

2015年10月7日至2016年2月29日

巴黎大宫美术馆(Grand Palais)

交通:地铁1号线或13号线 Champs-Elysées-Clemenceau站,或9号线 Franklin D.Roosevelt站

门票:10欧-14欧

原文发布在《欧洲时报》微信内参

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号